Эвакогоспиталь № 3738 в помещениях череповецкой горбольницы был создан в июле 1941 года, в первый месяц войны. Всего действовало 26 госпиталей.

Городом-госпиталем называют Череповец - в годы Великой Отечественной войны более 40 зданий были определены для медпомощи раненым, а также эвакуированным жителям Ленинграда. Госпиталь в горбольнице принимал самых тяжелых больных - с ранениями, которые требовали хирургического вмешательства, осложненными инфекциями. 500 коек, но порой приходилось размещать вдвое больше пациентов.

«Не спали по трое суток»

Эвакуационный госпиталь № 3738, как свидетельствуют документы, хранящиеся в музее Вологодской областной больницы № 2, функционировал с лета 1941-го до октября 1945-го. Первые раненые поступили в госпиталь из эшелонов, которые были разбомблены под Череповцом. «Немецкие самолеты бомбили железную дорогу. Вереницы машин с ранеными следовали от вокзала до госпиталя», - вспоминала Нина Благовещенская, работавшая государственным санитарным инспектором города с 1940 по 1945 год.

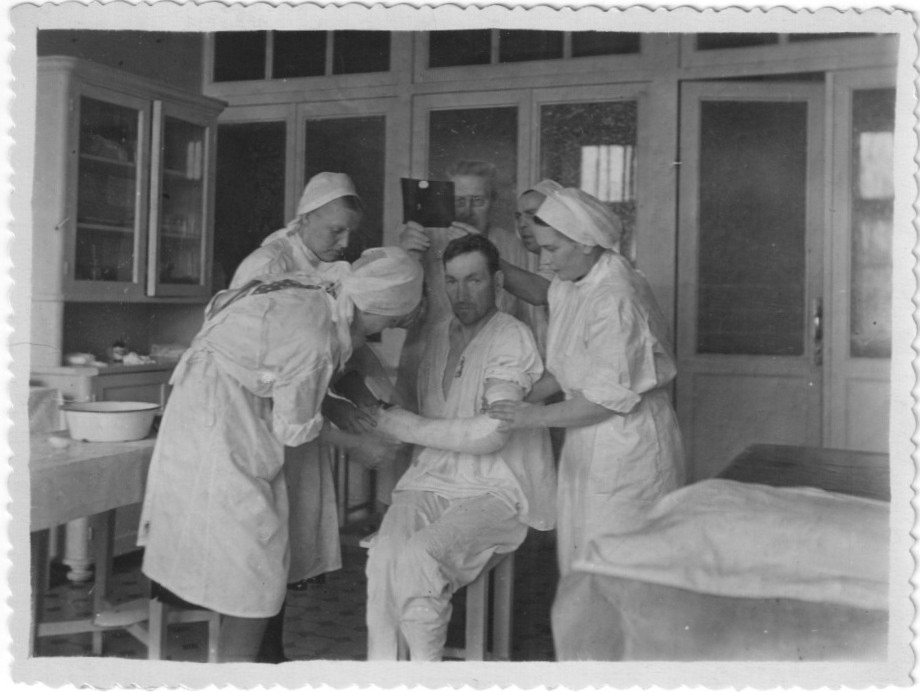

Как рассказывала одна из медсестер, работавших в начале войны в этом госпитале, с фронта больные поступали в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. «Мы работали столько, сколько было нужно. Иногда не спали по трое суток. Операции делали и днем и ночью: стоишь у операционного стола до опухания ног, порой даже не понимаешь, день идет или ночь».

В госпитале действовало три отделения - терапевтическое, хирургическое, инфекционное.

Лечили, кормили

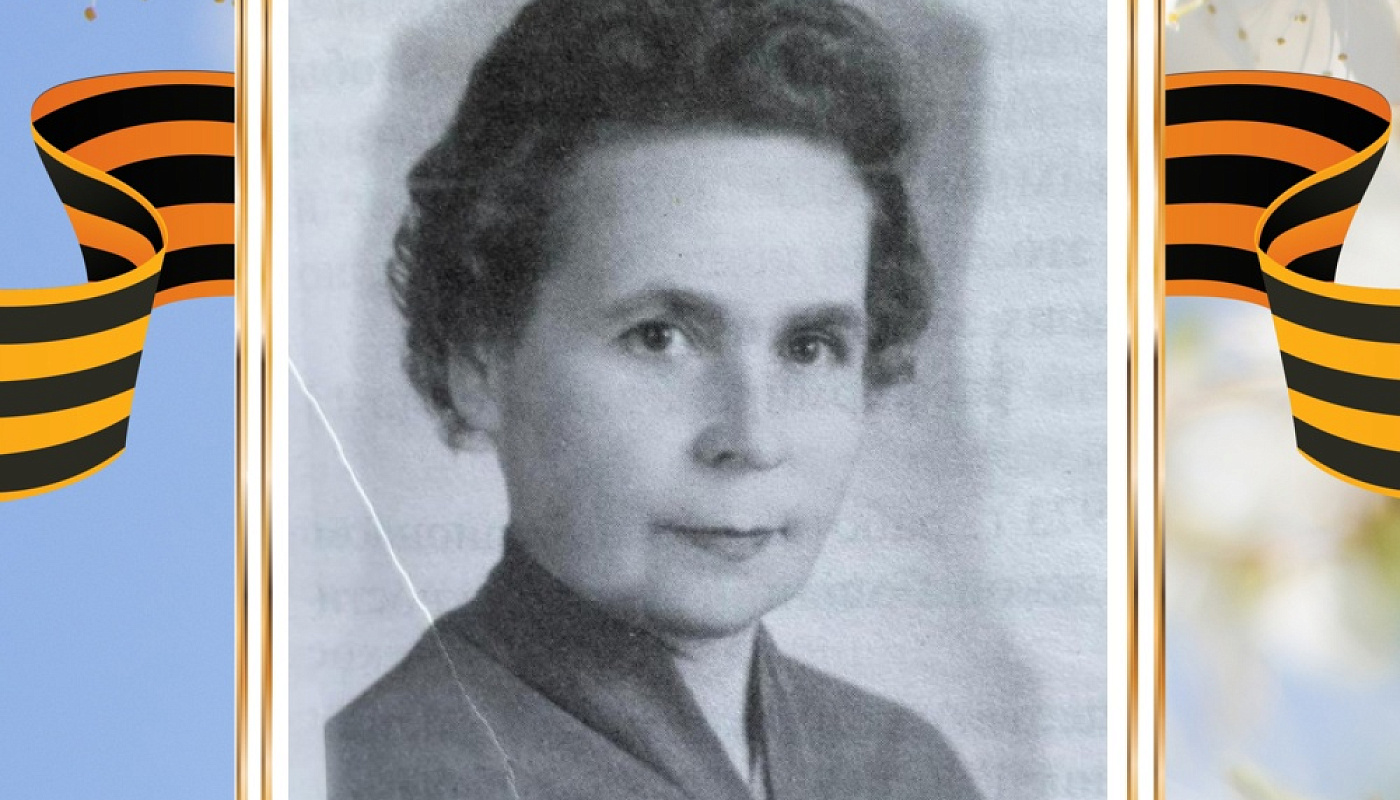

Операционной сестрой всю войну в эвакогоспитале № 3738 проработала Мария Кузина. Она родилась в селе Луковец Череповецкого района в 1918 году. Окончила акушерское отделение Череповецкого медучилища. В августе 1941-го была мобилизована и направлена в эвакогоспиталь. Как вспоминала Мария Васильевна, она испытала шок, когда впервые увидела ампутированную ногу, лежавшую отдельно от человека.

Одной из насущных проблем в те годы была нехватка донорской крови для раненых бойцов. И все молодые медсестры стали донорами, сдавали по 200 - 400 граммов крови.

Не хватало и перевязочных материалов, прежде всего бинтов. Приходилось использовать старые гипсовые повязки: их замачивали в бочках на сутки, потом гипс скоблили ножами, бинты стирали, сушили и снова пускали в дело.

Не менее остро стояла проблема и с питанием. Медики сами сажали картофель, горох, капусту, овес, рожь, чтобы было чем кормить раненых. А еще заготавливали для госпиталя дрова: с помощью канатов вытаскивали из реки на берег бревна, укладывали их в штабеля.

Мария Кузина после расформирования госпиталя еще 28 лет проработала медсестрой инфекционной службы ВОКБ-2. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», памятными медалями.

Еще один факт - 10 тонн крови сдали череповецкие доноры за годы войны. От денежной компенсация они, как правило, отказывались, перечисляя полученные средства в фонд обороны страны, например на строительство танковой колонны «Череповецкий донор».

Дорогами войны

Даниил Петрович Влацкий – человек-легенда. Майор медслужбы прошел всю войну. Служил командиром санроты, старшим врачом полка, командиром санбата.

Родом из Брянской области, в 1941 году окончил Смоленский мединститут. Прошел ускоренный курс военно-полевой хирургии. Влацкий попал на Калининский фронт, потом его командировали в 128-й стрелковый полк 44-й дивизии. Молодому медику дали старенькую лошадь и незамысловатый набор медицинских средств. Даниил Петрович вытаскивал раненых из-под обстрела, делал операции под непрекращающимся огнем, оказывал первую помощь бойцам до того, как удавалось переправить их в медсанбат.

Со своим полком Влацкий дошел до Германии. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», четырьмя медалями за освобождение городов. Даниил Петрович более 20 лет руководил больницей в Череповце.

Много лет проработала в больнице в послевоенные годы Татьяна Петровна Саян, лейтенант медслужбы, фельдшер полка. 22 июня 1941 года Татьяна сдавала последний экзамен в Череповецком медучилище, накануне допоздна просидела над учебниками. Прямо на экзамене из сообщения по радио она узнала о том, что началась война.

Получив диплом, работа в родильном отделении больницы, занималась забором донорской крови для пункта переливания. В начале 1942 года Татьяну Петровну мобилизовали. Фельдшер Саян прошла фронтовыми дорогами через Воронеж, Курск, Харьков, Полтаву, Днепропетровск, Молдавию, Румынию, Польшу – до самой Германии. Шла в зной и холод под обстрелами и бомбежками. Иногда в день приходилось преодолевать по 60 км пешком. И всегда оказывала медицинскую помощь раненым, заболевшим.

Демобилизация в феврале 1946 года застала ее в Венгрии, весной того года Саян вернулась домой, в Череповец. Была награждена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», памятными медалями.

Первый заслуженный

Борис Дмитриевич Стасов в годы войны был старшим хирургом госпиталя № 3738. Он родился в 1878 году в семье известного адвоката, окончил военно-медицинскую академию, работал в Мариинской больнице в Петербурге, защитил докторскую диссертацию. В Череповце хирург Стасов выполнил десятки тысяч операций! По воспоминаниям коллег, оперировал он ювелирно. Читал лекции в Череповецкой фельдшерско-акушерской школе, руководил практикой учащихся в больнице. Борису Стасову первому в Череповце было присвоено почетное звание «Заслуженный врач».

Благодарим ВОКБ-2 за предоставленный материал и фотографии.

Марина Алексеева