Шутка ли: выяснилось, что на ремонт всех отделений «Почты России» потребуется 228 лет! Финансовый аудит компании больше напоминает историю болезни тяжелобольного пациента, руководители приходят и уходят, а сотрудники в основном только уходят. Есть ли выход?

Ворох проблем

«Почта России» не способна решать задачи по развитию почтовой инфраструктуры в стране, имеет низкую эффективность работы и терпит убытки. Таковы выводы Счетной палаты после проведенной проверки. В принципе, к такому заключению может прийти любой, кто оказывается в почтовом отделении хотя бы раз в год.

Состояние 70 % объектов компании характеризуется высокой степенью износа. Более двух тысяч помещений остаются незадействованными или используются нерационально, а крупные логистические комплексы в Москве загружены лишь на 15 %.

Каждое шестое отделение приостановило свою работу, многие переходят на сокращенный график, в основном из-за нехватки персонала и низкой рентабельности.

Из запланированных к модернизации 3,3 тысячи отделений почти треть так и не обновились, хотя на это из бюджета было выделено 17 миллиардов рублей. При этом у руководства отсутствует четкий план дальнейших действий.

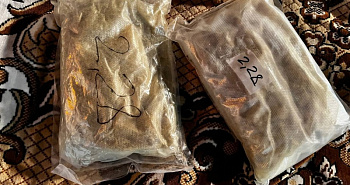

В то же время нельзя сказать, что руководители госкомпании проблем не видят. Выступая в Совете Федерации, замгендиректора почтовой службы Захар Грузнов прямо признал, что программа модернизации отделений может затянуться до 2253 года, то есть на 228 лет, если финансирование останется на текущем уровне.

В 2022 году отремонтировали около 1200 отделений, в 2023 году — 1282, в 2024-м — только 773, а в текущем 2025 году из-за сокращения финансирования планируется модернизировать всего 105 объектов. Хотя в очереди на ремонт — свыше 20 тысяч отделений почты.

В 2023 и 2024 годах были повышены зарплаты специалистов основного производства. Однако и после этого 38 тысяч сотрудников получают зарплату на уровне МРОТ, а средняя зарплата в компании — 27 тысяч рублей. Глава «Почты России» Михаил Волков (выступая уже в Госдуме) сетовал на изношенность инфраструктуры, низкий уровень зарплат и убыточность.

Кризис управления?

В очередной раз приходится убедиться, что в случае с госкомпанией сложно добиться четкого понимания, в чем корень проблемы: учредитель в лице государства требует качественного управления, а сами управленцы ссылаются на нехватку средств.

Про руководство — отдельный разговор. В Счетной палате выяснили, что только за пять последних лет организационная структура «Почты России» менялась 25 раз, смена топ-менеджмента происходила трижды.

Из любопытного. Дефицит кадров сегодня — общая проблема почти для всех отраслей, что уж говорить про почту с озвученными выше крайне низкими зарплатами сотрудников. Но ведь одновременно аудит показал, что за пять лет численность советников в управленческом аппарате «Почты России» выросла на 65 %, а расходы на их содержание — со 121 почти до 180 млн рублей.

В штате числилось до девятнадцати заместителей генерального директора, а за период с 2020 по 2024 год на этой позиции успели побывать 53 человека. Таким образом, средний срок пребывания в должности для каждого из них составил не более полутора лет.

С такой кадровой текучкой нет ничего удивительного в хаотичности управления и отсутствии стратегии развития компании. Так, параметры на 2024-й были утверждены буквально за день до Нового года. А показатель долговой нагрузки многократно превысил допустимые значения.

Кто виноват и что делать

Искать виноватых действительно сложно. Уповать на то, что структуры с госучастием нерентабельны почти по определению, не получается. Ведь существуют примеры вполне успешных компаний, даже если вынести за скобки ресурсников вроде «Газпрома». Например, схожие по функционалу «Сбербанк» и «Ростелеком» тоже родом из СССР, однако чувствуют они себя на рынке вполне уверенно. Хотя в защиту почты тут же нужно отметить, что более двух третей ее выручки приходится на падающие рынки, например, постоянно снижающуюся доставку бумажной корреспонденции.

«Почте России» не везет с топ-менеджерами? Но ведь очевидно, что кадровая чехарда в руководстве — в подавляющем большинстве случаев не причина, а следствие системной проблемы. Которую называют практически все эксперты, знакомые с деятельностью «Почты России», и имя ей — зарегулированность и консервативность.

Госпредприятие действительно выполняет очень важную социальную функцию: доставку пенсий, а иногда и всех товаров и услуг в отдаленные сельские районы. Но это не делает профессию почтальона престижной, что видно по его заработку.

Всевозможные службы доставки легко устраивают к себе курьерами несовершеннолетних, предлагая им неплохую подработку, но почтальонами подростки из-за кучи бюрократических ограничений работать не могут.

Много раз в воздухе витала идея вдохнуть в почту новую жизнь, использовав ее гигантскую сеть отделений как аналог маркетплейсов. В той же глубинке почтовое отделение вполне могло стать местным пунктом выдачи заказов, не хуже «Озона» или «Яндекс Маркета», но никто так и не смог изменить для этого ни законодательства, ни устава. А частники перехватили инициативу очень быстро.

Вместо структурных преобразований предлагаются решения порой очень странные. Например, примерно год назад комитет Совета Федерации по экономической политике предложил установить с маркетплейсов отдельный сбор в пользу «Почты России» в размере 0,5 % оборота. Хотя понятно, что эта мера сделает из почты этакого нахлебника и никак не подстегнет ее руководство к развитию.

Приходится констатировать, что в роли волшебника в голубом вертолете может выступить только государство, законодательно убрав лишние препоны в деятельности почтовой службы.

Андрей Савин